高等学校卒業程度認定試験(略称:高認・高卒認定)

高等学校卒業程度認定試験は、何らかの事情で高等学校を卒業できなかった方の学習進度(学習成果)を適切に評価し、高等学校卒業程度の以上の学力があることを国が認定する国家試験です。平成16年度まで実施されていた「大学入学資格検定(=大検)」に変わり、平成17年度より実施されています。合格すると高等学校卒業と同等の資格が与えられ、大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、就職、資格試験等に活かすこともできます。なお、試験の名称については、一般的に「高認(こうにん)」または「高卒認定試験」などと略称で呼ばれることが多くなっています。英語名は「Upper Secondary School Equivalency Examination」です。

高卒認定(高認)早わかり表

高卒認定試験の実施概要は次のとおりです。詳細は、このページの記事やリンクをご参照ください。

| 第1回 | 第2回 | |

|---|---|---|

| 受験案内配布 | 4月上旬頃~ | 7月下旬頃~ |

| 出願期間 | 4月下旬頃~(2週間程度) | 9月上旬頃~(2週間程度) |

| 試験日 | 8月上旬~中旬(平日2日間) | 11月上旬(土日の2日間) |

| 合格発表 | 8月下旬~9月上旬 | 12月上旬 |

| 受験資格 | 受験する年の年度末(翌年の3月)までに、満16歳以上になる方。但し、すでに高卒資格を取得している方は受験できない。 | 合格要件 | 8科目~10科目(科目の選択方法による)すべてが合格または免除で満たされた場合。ただし、全科目が免除条件を満たした場合、任意の科目を最低1科目を受験する必要がある。なお、合格者が満18歳に達していないときには、満18歳の誕生日の翌日から合格者となる。 |

| 難易度 | 中学校~高等学校の基礎レベル (センター試験より易しい) |

|

| 試験方式 | マークシート方式(基本的に4~5択問題) | |

| 合格点 | 各科目40点程度 | |

| 合格率 | 約40% (一部科目合格者は8割~9割以上) |

|

受験資格

高卒認定は、受験する年度末(翌年の3月31日)までに満16歳以上になる方が受験できます。つまり、高校1年生以上の年齢になる方が受験できます。例えば、2024年(令和6年)に実施する試験では、2025年(令和7年)の3月31日までに16歳以上になる方が受験できます。高校に在籍されている方も受験可能です。

但し、既に高校を卒業されている方や大学入学資格のある方、大検や高認に合格された方は受験できません。

※旧制度の大学入学資格検定【大検】では、全日制高校に在籍している場合は受検できませんでしたが、高等学校卒業程度認定試験【高卒認定】では、全日制高校に在籍していても受験できるようになりました。定時制・通信制全日制の在学生についてもこれまでと同様に受験可能です。

試験科目(令和6年度第1回試験~)

高卒認定試験は2日間にわたって6教科11科目の試験が行われます。そのうち、8科目~9科目を受験し、すべての科目が合格または免除で満たされると合格です。 受験科目数に幅があるのは、理科(5科目)の選択方法により異なるためです。

高卒認定試験の試験科目と選択方法(受験方法)は次の表のとおりです。

| 教科 | 試験科目 | 選択方法 |

|---|---|---|

| 国語 | 国語 | 必ず受験 |

| 地理歴史 | 地理 | 必ず受験 |

| 歴史 | 必ず受験 | |

| 公民 | 公共 | 必ず受験 |

| 数学 | 数学 | 必ず受験 |

| 理科 | 科学と人間生活 | 科学と人間基礎を含む合計2科目 または、 科学と人間生活を含まず合計3科目 |

| 物理基礎 | ||

| 化学基礎 | ||

| 生物基礎 | ||

| 地学基礎 | ||

| 英語 | 英語 | 必ず受験 |

合格要件

高卒認定試験では、8科目~9科目(理科の選択方法による)が合格または免除で満たされた場合、合格者となることができます。なお、合格者が満18歳に達していないときには、満18歳に達した翌日から合格者となります。

一部科目合格

高卒認定試験で合格した科目は、一生涯有効です。そのため、一度にすべての科目に合格する必要はありません。例えば、第1回の試験で全科目受験して、不合格であった科目だけ第2回の試験を受験する方法もできますし、毎年少しずつ受験して、何年間かかけてすべての科目に合格する方法も可能です。

高認で合格に必要な科目数に幅がある理由

高卒認定試験の合格に必要な科目数には8~9科目と幅があります。この理由は、理科の選択方法の違いによるものです。

理科では次のどちらかの選択パターンで受験します。科学と人間生活を含めて選択すると理科は2科目になります。

- 科学と人間生活+他の理科1科目 … ①

- 科学と人間生活以外の理科3科目 … ②

合計8科目になるパターンとしては、理科で①を選択した場合です。例えば、科学と人間生活、生物基礎、国語、地理、歴史、公共、数学、英語で受験する場合です。

合計9科目になるパターンとしては、理科で②を選択した場合です。例えば、物理基礎、化学基礎、地学基礎、国語、地理、歴史、公共、数学、英語で受験する場合です。

合格科目は高校の卒業単位に加算可能

高卒認定試験の合格科目は、学校長の判断によって、高等学校での単位認定(卒業単位に加算)されるなど学習成果を評価されるようになりました。特に、通信制高校で高校卒業を目指す場合の卒業単位に加算したり、なんらかの理由で高校を長期欠席し、進級ができなくなりそうな場合などに有効です。

免除制度

高等学校卒業程度認定【高卒認定/高認】試験には、一部の科目を合格と同等の扱いにできる「試験科目の一部免除制度」があります。高等学校等で単位を修得している科目や技能検定(英検や数検、歴史検定に所定の級以上)に合格している場合は、申請により一部科目の受験が免除されます。

免除制度を利用すれば、少ない科目で受験することができるため、高卒認定/高認の合格に有利になります。

おもに次のような方は、試験科目が一部免除になる可能性があります。

- 高等学校へ1年以上通っていた方

(高等学校で単位を修得した方) - 高等専門学校(5年制)へ1年以上通った方

(高等専門学校で単位を修得した方) - 英検、数検、歴検などの技能検定に合格している方

- 大検や高卒認定で一部科目に合格している方

- 文部科学省が指定する専修学校の高等課程(高等専修学校)へ1年以上通っていた方など

| 受験科目 | 実施団体 | 技能検定の名称 免除に相当する級 |

|---|---|---|

| 世界史B | 歴史能力検定協会 (03-5913-6407) |

歴史能力検定 世界史1級又は世界史2級 |

| 日本史B | 歴史能力検定協会 (03-5913-6407) |

歴史能力検定 日本史1級又は日本史2級 |

| 数学 | 公益財団法人 日本数学検定協会 (03-5660-4804) |

実用数学技能検定 1級、準1級又は2級 |

| 英語 右の検定いずれか1つの合格で英語が免除 | 公益財団法人 日本英語検定協会 (03-3266-8311) |

実用英語技能検定 1級、準1級、2級又は準2級 |

| 公益財団法人 全国商業高等学校 協会 (03-3357-7911) |

英語検定試験 1級又は2級 |

|

| 公益財団法人 日本国際連合協会 (03-3517-6490) |

国際連合公用語英語検定試験 特A級、A級、B級又はC級 |

難易度・合格点・合格率

出題形式はマークシート形式で、試験の難易度は、センター試験よりも基礎的内容で、中学~高校基礎レベルで出題されています。合格点については科目ごとに100点満点中ほぼ40点。受験科目が多い方は、まずは各科目50点を目指して勉強するとよいでしょう。

「高認(高卒認定試験)は難しい」「合格できない」といわれることがあります。確かに科目数が多い試験なので難しいといえるかも知れません。しかし、科目ごとの難易度はそれほど高くなく、ほとんどの科目は中学~高校1年生で学習するような出題内容となっています。

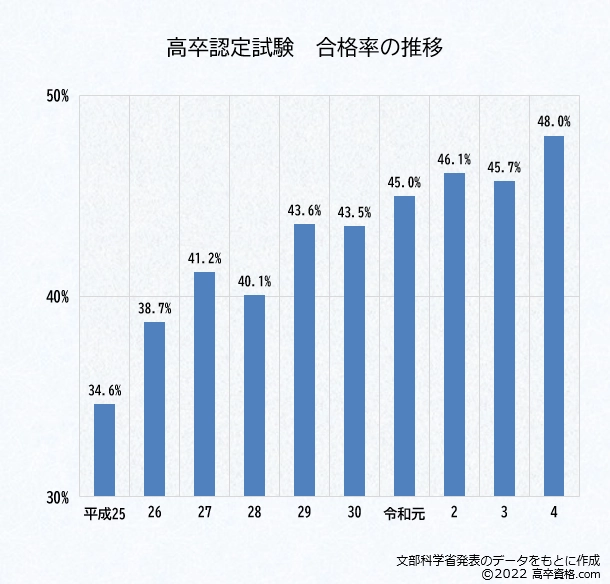

次のグラフは高卒認定【高認】試験の合格率です。ここ数年の合格率40%前後。100人につき約40人は合格していることになります。

なお、一部科目合格率(少なくとも1科目に合格している人)は毎回80%以上。

高卒認定【高認】は、試験の出題形式や試験内容・レベルを踏まえて、試験に合わせた勉強をすれば、それほど難しい試験ではないのです。

全科目合格率はほぼ4割で推移している

合格時の学歴

高卒認定試験に合格すると、高等学校卒業と同等以上の学力があることを国から認定され、高等学校卒業と同等の資格が与えられます。例えば、

- 大学、短大、専門学校などの受験資格

- 高等学校卒業を受験条件とする国家試験・各種資格試験の受験資格

- 高等学校卒業を条件とするアルバイトや就職などの求人への応募資格

などが挙げられます。

なお、高卒認定試験合格を履歴書に記入する場合、どこに記入すべきかという疑問をお持ちの方が多いようです。高卒認定試験合格は、学歴でなく「資格」です。そのため、厳密には「資格欄」に書くべき内容でしょう。しかし、上記のとおり、高卒認定試験は、国が高等学校卒業と同等であることを認める試験です。そのため、通常の知識や技能を証明する一般的な「資格」試験合格とは性格が違います。学歴欄には次のように書けばよいでしょう。

〔学歴欄〕

◯年3月 ◯◯◯中学校卒業

◯年4月 ◯◯◯高等学校入学

◯年9月 ◯◯◯高等学校中途退学

◯年12月 高等学校卒業程度認定試験合格

◯年4月 ◯◯◯大学 ◯◯学部 入学

障害等をお持ちの方への特別措置

身体上の障害等をお持ちの方は、特別措置として、別室受験や個室受験をすることができます。出願時に「高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書」と「医師の診断書」を提出し、審査の上、特別措置が決定されます。対象となる障害は「視覚障害」、「聴覚障害」、「肢体不自由」、「病弱」、「その他(精神疾患等)」です。

参考書と問題集

高卒認定試験対策の学習書として、どれを選べばよいのか迷われる方も多いと思います。大学受験用を選んだ場合は、レベルが高い上に、高認対策としては必要以上の内容が含まれているため、効率よく学習できません。高認対策用として適している学習書は、薄めで基本的な内容が適度な量で解説されている学習参考書が理想的ですが、高認対策専門の参考書や過去問題集が最適です。

高卒認定ワークブック

高卒認定試験の出題傾向・形式・レベルに合った学習内容なので勉強して無駄になる内容はなく、効率的に基礎から確実に実力をつけることができます。内容は問題が中心。高認に特化した学習書なので、本試験でもワークブックの類似問題が多く出題されています。また、要点整理がなされており、解説も一問ずつ丁寧に説明されています。高卒認定試験対策に最適な参考書的な問題集です。

高卒認定過去問題集

高卒認定/高認の合格の秘訣は、過去問にあるといわれます。それは、本試験で毎回同じような出題形式で、しかも、過去の出題の類似問題も少なくないからです。過去問を解くことにより、高認のレベルを知ることができますし、そのまま得点に直結するような効果的な対策学習ができます。過去問題集の中でも「スーパー実戦過去問題集」は過去問題6回分、秋試験も掲載!市販されている問題集の中で最も多くの過去問が掲載されています。8月試験だけでなく、11月実施分の問題まで収録されている過去問題集は他にありません。解答解説は、基本事項にも触れながら丁寧に説明。価格は少々高めですが、自信をもっておすすめできる過去問題集です。

通信講座

高卒認定試験は、科目ごとに出題内容と出題形式がほぼ決まっています。そのため、高校の教科書をはじめから丁寧に勉強しなくても、それぞれの科目を要領よく勉強すれば、短期間で合格に必要な学力を養うことができます。通信講座では、各科目の出題傾向等を考慮して教材が作成されています。受講料も必要最小限におさえられています。特に不得意科目・苦手科目を受講しておくと合格可能性が飛躍的に向上します。

※なお、通信講座で学習していた関わらず、試験で合格できなかった科目は、合格するまで受講料が無料になる合格保証制度が用意されています。

受験料

高卒認定試験の受験料は受験科目数により異なります。受験料は収入印紙を願書に添付します。

| 受験科目数 | 受験料 |

|---|---|

| 7科目以上 | 8,500円 |

| 4科目以上6科目以下 | 6,500円 |

| 3科目以下 | 4,500円 |

高卒認定試験受験のメリット

合格科目は高等学校の卒業要件になる

高卒認定試験の合格科目が卒業単位として認められ、学校長の判断により高校の卒業要件として扱われます。長期欠席等で進級や卒業が難しい状況にある方にとっては特に大きなメリットになります。さらに、通信制高校の卒業単位にも加算することもできます。

何度でもチャレンジできる

高卒認定試験では、科目ごとの得点によって合否が決まります。一度合格した科目は一生涯有効であり、次回以降の試験では合格済みの科目を免除申請することができます。つまり、自分のペースで合格を目指すことができます。

進学や資格取得、就職にも活用できる

高卒認定試験の合格は、大学や短期大学、専門学校への進学だけでなく、国家試験の受験や就職活動にも有効です。高卒認定試験は、あなたの将来の可能性を広げるための一つの道となります。